喜力猫哥

今年 1—9 月,国家电网完成固定资产投资超 4200 亿元,同比增长 8.1% 的数字背后,是一批能源大动脉的加速落地。

陇东 - 山东、哈密 - 重庆、宁夏 - 湖南等特高压直流工程相继投运,大同 - 天津南、烟台 - 威海特高压交流项目陆续开工,预示着全年投资规模将首次突破 6500 亿元的历史关口。

仔细拆解这笔投资,特高压工程是绝对核心。

以 5 月投运的陇东 — 山东工程为例,这条起于甘肃庆阳、止于山东泰安的线路,全长 915 公里,总投资 202 亿元,额定容量达 800 万千瓦。它每年能向山东输送 360 亿千瓦时电能,相当于减少 1600 万吨二氧化碳排放,还能保障甘肃 1000 万千瓦新能源顺利送出。

刚投运的宁夏 — 湖南工程同样亮眼,作为 “沙戈荒” 光伏基地的外送通道,它每年输送的电量里有一半是新能源,1600 公里外的湖南用电因此更添绿意。

如此密集的工程布局,是在补能源配置的短板。

我国新能源多在西部,用电需求却集中在东部,过去电网建设滞后于电源投资,2023 年电网投资占源网总投资比例已降至 35%,导致西北部分地区弃电问题突出。

现在特高压网络的完善正在改变这一局面:国家电网已建成 39 项特高压工程,跨省跨区输电能力超 3.4 亿千瓦,相当于能满足 3 个亿人口的用电需求。这意味着西部沙漠里的阳光、风,能更稳定地变成东部工厂的动力、家庭的灯光。

投资背后的技术突破更值得关注。陇东 — 山东工程里,基于全国产芯片的直流控制保护系统、自主化的换流变装备首次示范应用,经住了高电压、大电流的考验。这些 “卡脖子” 技术的突破,让我国特高压装备产业链更有韧性。与此同时,人工智能开始在电网中 “上岗”,长沙供电公司的 “光明” AI 系统,能提前调整线路运行方式,保障电力供应稳定,这类技术应用正让电网变得更 “聪明”。

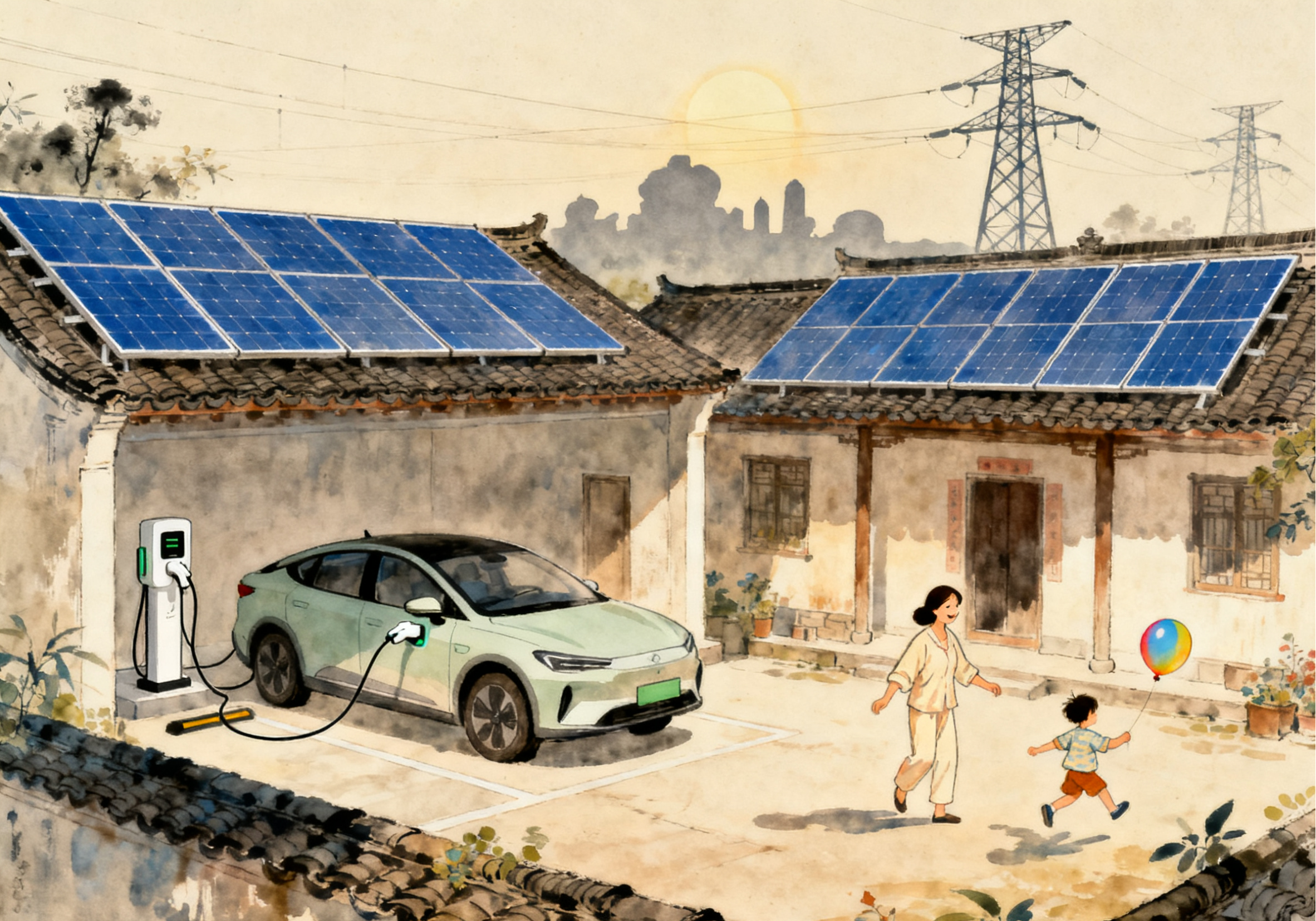

随着宁夏 — 湖南等工程带来更多绿电,湖南的居民用电中清洁能源占比会逐步提升。更重要的是,电网承载能力增强后,家里的电动汽车充电、分布式光伏并网会更便捷,这些变化正在悄悄融入日常生活。

从产业视角看,6500 亿投资是强劲的拉动引擎。特高压建设能带动换流阀、变压器等装备制造,2025 年特高压投资预计达 1120 亿元,同比增长 34%。上游的钢铁、电缆企业,下游的施工、运维行业都能受益。中国电力企业联合会预测,到今年年底,风电和太阳能发电合计装机将首次超过火电,这背后离不开电网投资的支撑。

2024 年出台的《加快构建新型电力系统行动方案》明确了九项专项行动,特高压、储能、智能调度都是重点。6500 亿的投资突破,不仅是基建规模的跨越,更是能源发展模式的转型 —— 从依赖传统火电,到实现风光储协同、跨区互补的新格局。

随着 “沙戈荒” 基地建设推进,未来会有更多新能源需要外送,特高压网络将成为能源安全的 “生命线”。而技术创新带来的成本下降、效率提升,更会让清洁能源惠及更多地区。国家电网用真金白银的投入,正在铺就一条绿色发展的快车道。